原创 毒眸编辑部 毒眸

文 | 武怡楠

编辑 | 江宇琦

过去这段时间里,全球可谓“风云突变”。

先是新型冠状肺炎开始在全球范围内肆虐,迫使各国进入“紧急状态”,包括NBA在内的多项大型赛事已经暂停,而汤姆·汉克斯、戈贝尔、米切尔等名人也先后确诊;疫情等利空影响下,美股继“黑色星期一”后又于当地周四史上第三次触发熔断,道指、纳指、标普集体跌破7%,史无前例的一周两次熔断。

央视财经对“一周熔断两次”的报道

突如其来的疫情和股市波动,无疑也给全球文娱市场蒙上了一层阴影。数据显示,美股的媒体版块今日跌幅达到10.79.%,其中迪士尼跌幅为12.98%。原本坚持要上映的《花木兰》,也在今天早些时候宣布将会撤档。

毫无疑问未来一段时间电影创造都会受到一定影响,不过有一类电影或许能从危机中发掘出一些新机会,那就是怪兽/怪物片。

纵观历史,这类影片的起源和几次重要发展,无不和金融危机、战争和社会变革有密切联系,人类历史上第一批成功的怪物影片正是诞生于1929年后的美国大萧条期间,这类电影即切合人们不安的心理、又折射出大家对战胜困难的渴望。

而这种判断,并不是空穴来风:就在疫情开始扩散、大批影片票房受损的这段时间,预算仅700万美元的科幻恐怖片《隐形人》,已在全球豪取超过1亿美元的票房。出品方环球影业在赚得盆满钵满的同时,也决定乘胜追击。近日有消息称,环球影业将邀请温子仁作为制片人,加盟一部新的“monster movie”(怪兽/怪物电影)。

《隐形人》海报

进一步了解后毒眸(微信ID:youhaoxifilm)获悉,这并非是一个新企划,而是此前陷入搁置的Dark Universe(黑暗宇宙)旧瓶装新酒,其核心依然是那批经典的形象,包括木乃伊、吸血鬼德古拉、范海辛、科学怪人弗兰肯斯坦、弗兰肯斯坦的新娘、鱼怪黑湖妖谭、狼人等。

该计划最早缘起于2017年,彼时环球曾计划用《新木乃伊》打响头炮,联动化身博士”罗素·克劳、“尼克·莫顿”汤姆·克鲁斯、“木乃伊公主”索菲亚·宝特拉和“弗兰肯斯坦的怪物”哈维尔·巴登、“隐形人”约翰尼·德普等数位演员,效仿迪士尼的漫威宇宙,去构建一个“黑暗宇宙”。不过这一计划,因《新木乃伊》票房成绩不理想而搁置,很多项目的开发也被延后。

然而无心插柳柳成荫,《隐形人》的意外爆红,帮环球重新点起了希望之火。据悉,此后环球将放弃之前计划的联动,专注于独立的怪物/怪兽电影的开发。环球做出这样的决定,很重要的一点原因是,这类电影预算不高,试错成本低,但如果创意、故事、视效的某一方面得到观众认可,很大概率就是可以赚钱的。

环球的计划绝非“痴人说梦”。毒眸注意到,尽管东西方观众口味存在些许差异,但广义的怪物/怪兽电影在中美都有市场,近几年几乎每年都会有几部相关题材的电影在不同市场成为小爆款——尽管从口碑方面来看,怪物/怪兽电影出烂片的几率特高,很多大卖影片的豆瓣评分也不过6分出头。

在口碑致胜的今天,怪物/怪兽电影屡屡踩雷,却又常常在全球商业上的成功,无疑是一种较为罕见的影片类型。

究其原因,不仅是因为绝大部分该类型的片子,都囊括了灾难、科幻、惊悚、动作等多种商业化元素,能够充分调动观众的感官刺激、吸引观众观看,更是和这些片子诞生的“原理”有关——对怪兽、怪物的想象,能够调动起人的某种情感诉求、折射出时代下人心的变化。

怪兽缘起:人类社会的缩影

在日本热门推理小说《尸人庄谜案》里,关于丧尸的诞生有这样一句描述:“丧尸电影不仅仅是单纯的恐怖片,还极大反映了对每个时代社会的讽刺和人们内心的变化”——纵观电影史,怪兽/怪物片的发展,也的的确确算得上是人类社会文明的缩影。

1929年10月29日,是美国金融史上最黑暗的一天,股市崩盘造成成千上万的美国人一生的积蓄在几天内烟消云散。自此,美国和全球进入了多年的经济大萧条时期。《光荣与梦想》中曾这样写道:“千百万人只因像畜生那样生活,才免于死亡。”

于1933年上映的好莱坞怪兽电影《金刚》,正是诞生于这样一个大萧条的时代。在特效技术还不发达的情况下,制作团队用木头与钢丝搭建起金刚骨架,外层再包上塑料泡沫构来成金刚的皮毛等。虽然由于技术所限,彼时还无法展现金刚的面目表情,但这只怪兽却仍在美国电影史上留下了浓墨重彩的一笔——影片上映后,成本67万美元的《金刚》,获得了651万美元的高票房。

1933年上映的好莱坞怪兽电影《金刚》

创作者们用金刚这只“现代文明的他者”比喻当年的经济大萧条, 而金刚被女主人公安征服正是暗示了美国人必将战胜困难的信心。影片结尾,金刚在帝国大厦的顶端被飞机击落,象征着人类现代文明对野蛮的胜利以及美国人对于走出萧条的渴望。

同一时期,《弗兰肯斯坦》作为历史上第一部科幻小说,以电影《科学怪人》的形式走上了大银幕。该片讲述了醉心于创造新生命的亨利?弗兰肯斯坦博士用尸块创造了一个怪物,结果怪物渐渐不可控并开始杀人的故事——这一故事向来被视作是对现代科学伦理问题的一种警示。而“科学怪人”也是环球影业的经典怪物形象之一,相关角色有望在不久的将来重现大银幕。

而怪兽/怪物电影并不是好莱坞的专利。

在核弹阴影的影响下,二战之后日本人创作了哥斯拉这样的科技怪兽。与西方脱胎于真实动物的怪兽完全不同的是,哥斯拉有着类似恐龙的头部、能够直立行走的身体、健壮的前肢、外表如鳄鱼的表皮,严格意义上来说该形象是反科学、反逻辑甚至是反常识的。

第一部《哥斯拉》电影诞生的1954年,美国在太平洋的比基尼岛上进行了当时世界上威力最大的氢弹地表试爆,日本渔船“第五福龙丸号”受到放射性粉尘污染,部分船员回国不到半年身亡。正是在这样的时代背景下,悲愤恐惧的日本人,创作出了哥斯拉这一形象。

1954年的《哥斯拉》

吸收核辐射成长的哥斯拉折射了日本人心中对核武器、核战争挥之不去的阴影,以至于在后续大量相关衍生电影和动画中,核污染也始终是该IP绕不开的一个话题。电影《哥斯拉》的导演本多猪四郎等人曾经表示,哥斯拉就是核武器的象征,粗糙的外表象征着战争给人带来的恐怖和创伤。

二战之后,随着美苏冷战的爆发和太空竞赛的展开,人们对于“第三次世界大战”的恐惧心理也开始投射到了电影创作里,从而推动了以《星球大战》为代表的宇宙科幻片的发展。但与此同时,也孕育出了许多不同于哥斯拉和金刚的、外星球入侵的异化怪兽。

在这之中,抱脸虫毫无疑问是给人留下“心理阴影”最多的存在。在1979年的《异形1》中,这些流着口水、从人体中孕育出来的外太空死神,成为了观众一场阴魂不散的噩梦,也表现了冷战末期的人们的生存压力,和精神层面上的疲惫不堪。但值得注意的是,在近年所上映的“异形”系列衍生作品《普罗米修斯》等当中,失去冷战背景后,抱脸虫所代表的意向已经有了很大转变。

《异形》中的抱脸虫

同样是冷战时期,60年代末70年代初,随着法国“新浪潮”、新现实主义向好莱坞电影的观念发起猛烈的冲击。好莱坞开始在艺术风格上吸取欧洲艺术电影的元素——1976版《金刚:传奇重生》正是诞生在这种转变下。它沿用了好莱坞的题材,却融合了欧洲电影审美风格、追求真实可信。

在这个版本的《金刚》中,随着特效制作的极大提升,影片精心制作出金刚模型的面部表情,尤其用眼神的特写来展现其情感的变化。金刚从面目狰狞的怪兽到更接近真实的猩猩,逼真的猩猩外形与内在复杂情感使得金刚呈现出“兽面”与“人心” 的复合体。

步入90年代,冷战的结束让人们抛下了对于战争的恐惧,但与此同时西方的后现代主义文化思潮下的反思热也随之到来。这样的反传统思潮要求创作者打破陈规,而这股思潮下的人文情怀的发展,一直影响了此后数十年的怪兽/怪物电影创作。

90年代初期上映的《侏罗纪公园》被视为跨时代的科幻作品。一方面它延续了对于现代文明的反思,另一方面其特性水平的进步更是把相关类型的电影创作带到了新阶段:片中有一句台词,“他们并没有在复活恐龙,他们只是在制造巨兽”,展现了恐龙特效的逼真视效;《帝国》杂志评论到,这部电影真正的明星是工业光魔创造的那些恐龙们——一个现代电影制作的奇迹。

90年代初期上映的《侏罗纪公园》

这样一种人文反思热潮,在2002年上映的《生化危机》中来到一个新高点。该片在“9·11”事件后一年上映,讲述了保护伞公司研发的新型病毒散播所带来的丧尸潮——这和过往丧尸多来自传说中的古老诅咒或外太空辐射有很大不同。几乎也是从《生化危机》系列开始,人类自制的生化病毒逐渐成为电影里“最流行”的丧尸肆虐原因,人们开始“承认”很多问题的源头都在人类本身。

怪兽鼻祖金刚,在新时代下也焕发出“新面貌”。2005版《金刚》的导演杰克逊曾在采访中说:“1933版金刚其实是一只老式的凶暴猩猩……它看到美女时,原本应该残杀了事,但是它却悄悄迈开了脚步,开始兜起了圈子来了,它到底在想什么呢?这种心理其实就是我最感兴趣的地方。”所以2005版的金刚变得更加人性化,而在安和金刚之间纯粹真挚的情感面前,人性显得那么自私伪善。

不过近年来,好莱坞电影经历着从叙事电影向奇观电影的深刻转变,以语言为中心的文化传播方式逐渐让位于视觉效果。于是2017年的《金刚:骷髅岛》中的金刚被削弱了复杂性、性格单一,基本是对1933版的重构,只是金刚变成了维护自然秩序防止地底邪恶侵袭地表的守护神,与人并肩作战。

《金刚:骷髅岛》

而这种改变,也是由好莱坞现有的商业模式决定的。随着好莱坞电影越来越依赖海外票房,“普世价值”而非美国本土色彩浓郁的故事,成为了剧作的硬指标。因此,近年来一些热门的怪兽片,也更多停留在人与自然、道德伦理的浅层讨论。

这导致怪兽电影的续作,往往有只注重视效,而不注重逻辑和剧情。《帝国》批评《哥斯拉2:怪兽之王》“动作密集却丝毫不让人兴奋,只有视觉疲劳和纸片般的单薄”,《纽约》杂志更是痛斥“这乱糟糟的什么玩意儿”。这也是近几年口碑不太理想的怪兽片的通病,只不过这些批评声都没阻碍很多怪兽/怪物片大卖。

Monster电影为何不愁卖?

虽然上述林林总总的经典怪兽形象,不少已经诞生了近百年时间,但随着《侏罗纪公园2:失落的世界》的引进,内地观众于1997年才第一次在大银幕上看到了以史前恐龙为主的怪兽们,而该片也以7210万人民币的票房成绩拿下了当年的内地票房冠军。

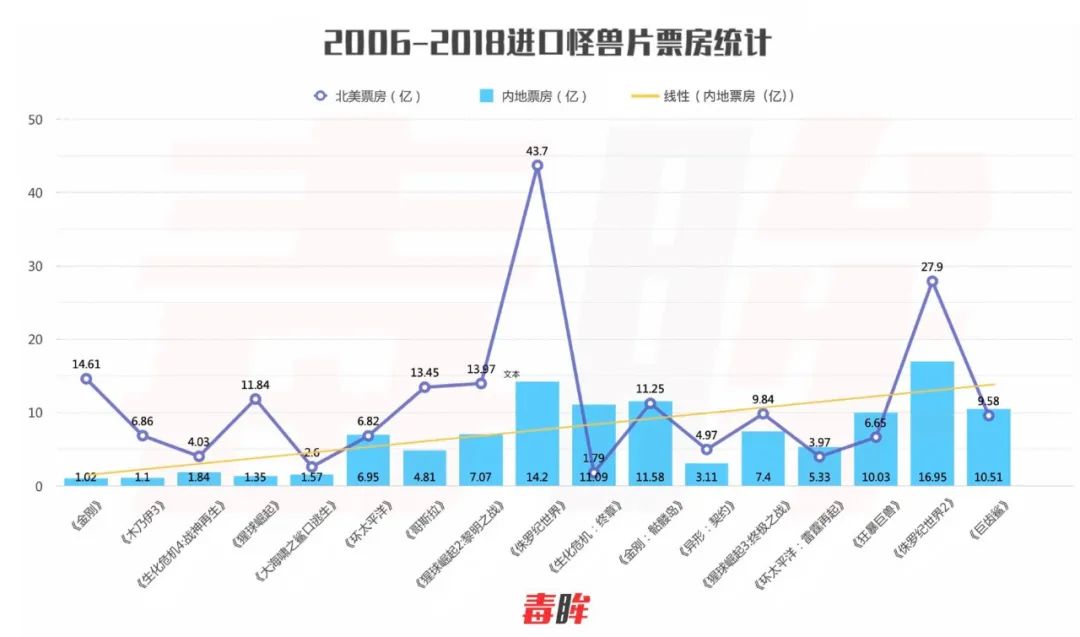

自那之后,怪兽电影因其震撼视效体验,一直颇受中国观众的欢迎。从2006年的《金刚》开始,往后近10年的时间里,每年都会有一到两部怪兽电影被引进内地,至今已大约引进了近20部怪兽电影。虽然很少见大爆款,但怪兽片基本都进入到了上映当年票房榜的前50名。

从拓普数据看,2015年的《侏罗纪世界》在中国收获了14.21亿的票房,同比仅占全球票房的14.05%;此后上映的《侏罗纪世界2》,内地票房刷新前作成绩,以16.95亿的票房成为了内地引进怪兽片的历史票房冠军,占据了该片20.21%的全球票房。

章子怡加盟并出现中文台词的《哥斯拉2:怪兽之王》2019年上映后在中国取得了9.37亿人民币的票房成绩,全球票房占比达到了38.36%的占比、成为第一大票仓,而美国市场为第二大票仓,占比31.23%。这一国内成绩,比前作(2014年《哥斯拉》)翻了将近一倍——和《侏罗纪世界》系列一样,中国观众的热情有了明显高涨。

实际上,怪兽电影在中国内地票房接近于甚至高于北美票房的现象,已经屡见不鲜。2013年混合了怪兽和机甲元素的《环太平洋》内地票房6.95亿人民币,超过北美的1.02亿美元,成为该片全球最大票仓;随后《环太平洋:雷霆再起》中,创作团队还特地植入了大量中国元素,目标正是中国票房市场;而先前上映的《狂暴巨兽》等怪兽片,都是中国票房高于美国票房。

《环太平洋》

但这种票房起伏,并不代表北美观众“抛弃”了怪兽/怪物,更准确的说法应该是,两大市场在电影口味上出现了一定的分化。

中国观众对这类影片情有独钟,一定程度上和宅文化在国内的普及度有关。《环太平洋》的大火,正是抓住了对机甲和怪兽题材怀有深厚感情的“御宅族”。日本著名游戏设计师小岛秀夫就曾大卖安利,吸引了更多人走进影院:“巨型怪兽和机甲战士的视觉效果 实在是太壮观了!”、“《环太平洋》绝对是我们所期待的终极御宅族电影, 如果你喜欢日本文化,就一定要看!”

由此来看,怪兽电影所展现的破坏和生物的奇观,正是大家选择观看此类影片的原因。无论《哥斯拉》还是《金刚》,在不少东方观众的认知里,人类都变得不再重要,看怪兽才是正经事。豆瓣网友在《哥斯拉2:怪兽之王》的词条下评论道:“下回,让怪兽宝宝们打满俩小时,一个人类角色不要有,好吗?”

《哥斯拉2:怪兽之王》

而在西方社会的普遍认知中,人类是秩序的维护者,如经典怪兽形象金刚,则是蛮荒文明的代表、是秩序的破坏者,必然要在影片最后死亡,这是西方文明的一种惯性思维。因此在他们眼中,大多数怪物并没有人类的智慧,是纯粹意义上的动物。

也正因如此,美国对于一些怪物的表达和解读,也常常受到一些从业者的诟病。“在西方观众眼中,哥斯拉不过是一头带辐射的巨型蜥蜴,他们很难理解日本人为何把它看做自然力量的产物。”巨兽纪录片《小型哥斯拉》导演诺曼说道。在他和一些同僚看来,美国人将哥斯拉拍成了视觉怪兽,将《哥斯拉》拍成了纯娱乐片,消解了其文化内涵。

在此基础上,随着西方社会上关于文明冲突的思辨渐渐“变冷”,很多经典怪物IP如“侏罗纪世界”、“金刚”、“哥斯拉”等都更像是在炒冷饭,这些带有“上个世纪文明烙印”的大怪兽,已经很难为西方观众带来新意。

但与此同时,人们追求刺激、差异化内容的诉求还存在,于是小型的怪物因其更多的互动性,以及和人类更相似的体格所带来的剧作上的更多的可能性,而在有相应文化积淀的北美变得更受欢迎。

欧美的言情小说领域,有一类非常受欢迎的题材,叫做 Shifter Romance(变身类言情小说,相当于“人兽恋”),而其中的典型便是吸血鬼小说。最近十多年里,美国最受欢迎的言情类IP之一,正是以吸血鬼作为主要元素的《暮光之城》,该系列第一部仅用6800万美元的预算,就获得了近7亿美元的票房。

《暮光之城》

除了吸血鬼,隐形人、木乃伊、鱼怪、科学怪人等,在美国的流行文化里,都是很重要的怪物符号,因此这类电影往往像《隐形人》一样,经常以小博大。早年间《木乃伊》三部曲,就曾用3亿美元的成本,收获近13亿美元的票房,而环球重启这个计划,最初也是相信这些monster有能力对刚一些超级英雄。

不过尽管文化积淀、历史背景等因素,导致东西方观众在对怪兽/怪物片的口味不一,但是大家对这类片子兴趣度一直很高。哪怕是偶尔出现了一部《新木乃伊》这样的烂片,但当有一部《隐形人》这样的爆款出现时,人们还是会毫不犹豫地用脚投票——其实这几年在中国内地大卖的怪兽片,很多评价也不太好。

为什么大家都如此钟爱怪兽/怪物电影呢?

一方面,很多人相信对于对巨兽的恐惧、好奇和“崇拜”,一直根植于人类的基因和文化当中。先秦时代的《山海经》中,就记载着数十种“异兽”,如吃人的穷奇,形状像一般的虎,但全身长着刺猬毛,发出的声音如同狗叫;而西方世界里,从北欧的神话,到《指环王》中的半兽人、《冰与火之歌》中18个月内可以长到6米多的龙,可以想见人们对怪兽/怪物的想象,未曾断绝。

《权力的游戏》中的龙

另一方面,还是回到怪兽/怪物电影的起源,这类电影本身就是在人与社会的关系、人心在当下的变化。尽管核战、冷战对很多人来说已经是遥远的过去,科技也早就无孔不入,但是对于现代化、现代文明、现代制度的焦虑感却也仍然存在于人的潜意识里。

例如《狂暴巨兽》里药物变异的猩猩乔治,它的诞生背后是科技伦理的失控,但它引发的危机的终结却也是因为人心对交流的渴望和对科技的掌控力。正因如此,不少从业者也判断,经过此轮全球疫情,一些在主题上与之相契合的怪物/怪兽影片,或将在之后一段时间受到市场的欢迎。

当然,除了上述这些“形而上”的原因,或许还有个更直接、更直观的原因:近年来好莱坞在内容创新上逐渐趋同化,当越来越多人都在效仿迪士尼做合家欢时,这些集惊悚、冒险等元素于一体的影片,似乎是个不错的差异化选择。

因此只要人们还对“谁是怪兽之王”有兴趣,还愿意去影院体验一把看怪兽打架、肾上腺素飙升的感觉,怪兽/怪物片就一定还会有其立足之地。

参考资料:

[1]. 银幕怪兽变形记——好莱坞重拍片《金刚》解读,杜安郭远芳,2018

[2]. 《环太平洋》:数码奇观与霸权建构,林品,2015

[3]. 巨兽形象变迁中文化的冲突与融合,李思睿张勇风,2019

[4]. 为什么我们喜欢“跨越种族的爱恋”,好奇心日报

[5]. 观众到底想看什么样的怪兽片,豆瓣影人PRO

[6]. 哥斯拉:日本缘何对怪兽电影情有独,1905电影网

[7]. 终将逝去的“怪兽电影”,三声

[8]. 为什么怪兽电影在国内这么受欢迎,烯易

原标题:《美股熔断、全球疫情、《花木兰》撤档,怪兽片却迎机遇?》

阅读原文

了解更多请登录 配电柜 http://3683.bidadk.com/

发表回复